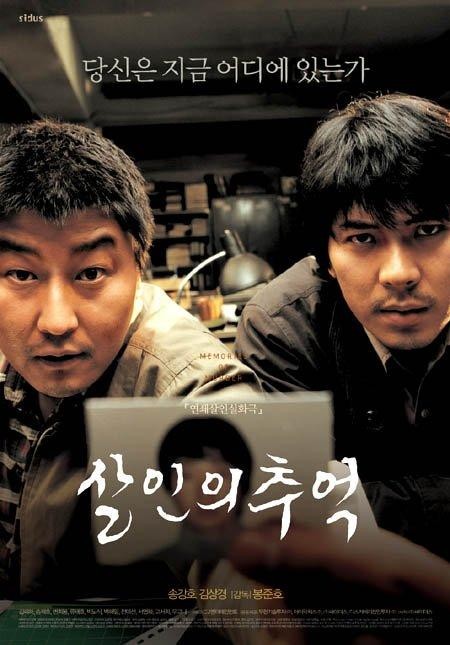

[살인의 추억]

진실 앞에 선 인간의 무력함, 그리고 끝나지 않은 기억

영화 《살인의 추억》은 단지 미제 사건을 다룬 수사극이 아니다.

봉준호 감독은 이 영화에서 ‘범인을 잡는 과정’보다

‘잡히지 않는 범인 앞에서 인간이 어떻게 무너지는가’에 집중한다.

그리고 그것이 이 영화를 20년이 넘도록 잊히지 않게 만드는 힘이다.

시대적 배경

《살인의 추억》은 1986년부터 1991년까지

경기도 화성에서 실제로 발생했던 연쇄살인사건을 바탕으로 한다.

그 당시 한국 사회는 군부독재 말기의 어수선한 분위기,

낙후된 수사 환경, 체계 없는 과학수사,

그리고 인권보다는 실적을 중시하던 경찰 조직의 현실에 놓여 있었다.

봉준호 감독은 이 배경을 그대로 살려

지극히 한국적인 시골 마을과 어설픈 경찰들의 모습을

때로는 유머스럽게, 때로는 참담하게 그려낸다.

그 안에서 드러나는 무능함, 좌절, 폭력성은

이야기의 긴장감을 극도로 끌어올린다.

줄거리

화성의 어느 조용한 시골 마을.

여성들이 하나씩 성폭행·살해되는 사건이 연달아 발생한다.

현장은 날씨, 라디오, 빨간 옷 같은

기묘한 공통점들을 남긴 채 범인은 끝내 모습을 드러내지 않는다.

지방 형사 박두만(송강호)은

주먹과 직감을 수사 방식으로 삼는 인물.

도시에서 온 형사 서태윤(김상경)은

논리적이고 과학적인 수사를 고집한다.

두 사람은 처음엔 부딪힌다.

사건은 계속되고, 그들의 좌절도 깊어진다.

용의자는 계속 바뀌고, 자백을 강요하고,

누군가는 다치고, 누군가는 죽는다.

그리고 끝내 범인은 잡히지 않는다.

영화의 마지막 장면에서,

세월이 흐른 뒤 박두만이 다시 그 논두렁 사건 현장을 찾는다.

그는 길을 지나는 한 아이에게 묻는다.

“여기 예전에… 사건 있었던 거 알아?”

그 아이는 말한다.

“여기 전에 어떤 아저씨가 와서, 자기도 여기서 일어났던 일을 알고 있다고 했어요.”

박두만은,

정면을 바라본다.

그리고 카메라는 박두만의 얼굴을 천천히 클로즈업한다.

그의 눈빛은,

아직 끝나지 않은 질문을 우리에게 던진다.

명대사

“느낌이 와. 이 놈이야.”

박두만의 이 말은 무지하고, 절박하고, 슬프다.

근거는 없다.

그러나 그가 믿을 수 있는 건 ‘감’밖에 없다.

“이렇게 하면 안 돼요. 진짜 범인 놓쳐요.”

서태윤은 끝까지 수사다운 수사를 하려 한다.

하지만 그조차, 마지막에는 눈으로 범인을 알아보겠다고 한다.

“왜 그랬을까…”

마지막에 박두만이 남긴 이 한 마디는

영화를 본 모든 이들의 가슴을 먹먹하게 만든다.

그는 여전히 그날의 기억을 떠올리고 있다.

범인은 잡히지 않았지만,

기억은 그를 붙잡고 있다.

감성적인 리뷰

《살인의 추억》은 ‘살인’이 아니라 ‘기억’에 관한 영화다.

진실을 좇던 형사들이 시간이 흐르며

자신이 믿었던 수사 방식, 신념, 정의를 하나씩 잃어가는 과정은

지극히 인간적이면서도 고통스럽다.

봉준호 감독은 유머와 긴장을 교차시키며

그 시대의 공기를 그대로 살려낸다.

논두렁, 미끄러지는 발, 불 꺼진 경찰서…

작은 디테일들이 공포를 만든다.

이 영화는 “진짜 범인은 누구인가”보다

“왜 우리는 그를 잡지 못했는가”에 더 가까이 다가간다.

그래서 더 슬프고, 더 오래 남는다.

송강호는 이 작품에서

그저 ‘동네 형사’였던 인물이 어떻게 무너지고 바뀌어가는지를

절묘하게 연기한다.

박두만의 눈빛은,

끝내 기억 속에서 범인을 찾으려 하는 국민의 시선을 대변한다.

그리고 우리는,

영화가 끝나고도 그 눈빛을 잊지 못한다.